三重県立かがやき特別支援学校草の実分校は、三重県立子ども心身発達医療センターに併設する学校です。

TEL. 059-253-2036

〒514-0125 三重県津市大里窪田町340番地5

教材教具HEADLINE

教材教具の貸し出しについて

当校で使用している教材・教具です。

教材・教具のトップページへ戻る

※上記の「発達水準」については、宇佐川浩氏(1947~2010)の「感覚と運動の高次化理論」に基づいたものです。

※奈良県立奈良養護学校ホームページより引用

| Ⅳ水準-パターン知覚水準(特徴を捉えた代表性の理解と弁別や模倣の始まり等) |

| 感覚により細かな運動調整をしはじめる時期です。見分ける力・聞き分ける力が育ち、簡単な弁別ができるようになり、初期的な概念化が始まります。いくつかの中から同じものを探したり、二分割絵の合成や簡単な図地弁別ができたりするようになります。即時模倣はまだ難しいですが、パターン的に覚えた動作であれば、同時に行うこともできるようになります。具体物や絵カードを使った伝達が実用的にできるようになってきます。 |

| 名前 | 写真 | 概要 | |

| 1 | 6種のかたちの弁別 (ステップ可変型) |

|

【ねらい】 図形の把握やマッチング はじめと終わりの理解 【使い方】 手元に置かれた型板を、提示された枠にはめる。 (可変型の型はめのため、提示する枠数の調整が可能。枠の順番を変えたり、できるようになったら型板の数を増やしたりする。) *対応視覚水準とは使い方が異なる。 |

| 2 | 6種のかたちの弁別 |  |

【ねらい】 図形の把握やマッチング はじめと終わりの理解 【使い方】 手元に置かれた型板を、枠にはめる。試行錯誤ではなく、触覚で確認してはめているのか、洞察的にはめられるかを観察する。 |

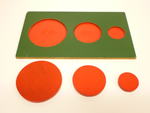

| 3 | 大中小の弁別 |  |

【ねらい】 大小の形の分類 順序づけ 【使い方】 型板を一つずつ提示し、型穴に入れるように支援する。 次に型板を一度に提示して一つずつはめるようにする。最初に大きい型板から提示する。(エラーをさせないため)それができるようになれば、順不同に並べて提示する。 |

| 4 | 筒通し |  |

【ねらい】 目と手の協応 手先のコントロール はじめと終わりの理解 【使い方】 リングを棒に通す。視線が最後まで指先に向いているかに注意する。 |

| 5 | 切片パズル 絵の構成2枚(横) |

|

【ねらい】 目と手の協応 はじめと終わりの理解 【使い方】 2枚の絵を並べて完成させる。 (枠を使用するかどうか、色付き下絵、色なし下絵、下絵なしなどステップを変える。) ※水準により絵の構成枚数が変わる。 |

| 6 | 切片パズル 絵の構成2枚(縦) |

|

【ねらい】 目と手の協応 はじめと終わりの理解 【使い方】 2枚の絵を並べて完成させる。 (枠を使用するかどうか、色付き下絵、色なし下絵、下絵なしなどステップを変える。) ※水準により絵の構成枚数が変わる。 |

| 7 | 同じ絵はどれかな? (6種類以上) |

|

【ねらい】 見分ける 目と手の協応 手先のコントロール 【使い方】 同じ絵柄のカードを重ねる。(6種類以上できる。) |

| 8 | ○をはめてみよう (パターン弁別) |

|

【ねらい】 図形の把握やマッチング はじめと終わりの理解 固有感覚 形を合わせるパターン弁別 細かな部分を見比べる 形を見分ける 【使い方】 3種類の形から提示されたはめ板の形を選んで入れる。 ※利き手側と非利き手側に置くのでは難易度が違う。 |

| 9 | 入る形はどれかな? (対応弁別) |

|

【ねらい】 見分ける 目と手の協応 固有感覚 形に合わせる対応弁別 細かな部分を見比べる 形を見分ける 【使い方】 3種類の形から提示されたはめ板の形を選んで入れる。 ※利き手側と非利き手側に置くのでは難易度が違う。 ※3種類程度であればパターン知覚水準できることがある。 |

| 10 | 切片パズル (2分割) |

|

【ねらい】 視覚を活用した図形のマッチング 目と手の協応 はじめと終わりの理解 【使い方】 ピースを並べて円形を完成させる。 ※試行錯誤ではなく洞察的にはめられるかを観察する。枠を使用するとスムーズに入れられる場合がある。 |

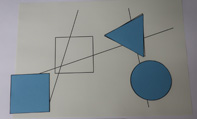

| 11 | 図と地の弁別 |  |

【ねらい】 図形の把握 目と手の協応 【使い方】 「△はどこにありますか」「□はいくつありますか」などの質問に答える。 ※形を用意しておき、同じ形の上に置いていく活動もできる。 |

| 12 | 積み木(3個) |  |

【ねらい】 目と手の協応 右手と左手の協応 位置感覚 空間知覚 【使い方】 崩れないようによく見て積んでいく。 |

| 13 | 3方向 スライディングブロック |

|

【ねらい】 目と手の協応 はじめと終わりの理解 追視 固有感覚 因果関係理解 【使い方】 目で見てブロックを動かす方向を確認しながらスライドさせて穴に入れる。 |

| 14 | 豆すくい |  |

【ねらい】 目と手の協応 はじめと終わりの理解 因果関係理解 【使い方】 豆をスプーンですくって広口のタッパーや瓶に入れる。 (器に豆を入れる時に、落ちた音がするので因果関係がわかる活動ができる。) |

| 15 | 直線の溝板なぞり |  |

【ねらい】 目と手の協応 はじめと終わりの理解 手先のコントロール 指先の感覚や運動を養う 追視 【使い方】 直線の溝板を始点から終点までなぞる。 |

| 16 | 輪抜き (3方向) |

|

【ねらい】 目と手の協応 手先のコントロール はじめと終わりの理解 追視 運動の方向理解 【使い方】 リングを下から抜く。慣れるまでは台を支持して倒れないよう注意する。(視覚が使われはじめているが、台が倒れそうになるということは触覚を頼りに輪を抜いているとも考えられる。) ※抜き終わるまで見続けていなければ「終わり」の理解ができていない可能性がある。リングを操作する手の後から目がついていく。 ※輪の大きさは手の操作性に応じて変えることもできる。 |

| 17 | 実物マッチング (3~4種類) |

|

【ねらい】 写真と実物のマッチング 【使い方】 提示した物を写真の中から選ぶ。 ※普段使っているものや、身近な物からはじめると良い。 |

| 18 | どこにあるかな (3つの引き出し) |

|

【ねらい】 位置記憶 空間認識 手先のコントロール (写真は4つ引き出しがあるがⅣ水準では3つの引き出し) 【使い方】 同じものを引き出しに入れる。最初の頃は、3つの容器の左右どちらかの端に物を隠し、その位置を当てる。真ん中は、最後に理解できることが多い。記憶の課題として学習する場合は、引き出しを閉めて、何秒か経ってからどこに入れたか当てさせる。 |

| 19 | 文字なぞり |  |

【ねらい】 目と手の協応 はじめと終わりの理解 手先のコントロール 指先の感覚の運動を養う 追視 文字に親しむ 【使い方】 凹になっている字の部分を指でなぞる。 |

※上記の「発達水準」については、宇佐川浩氏(1947~2010)の「感覚と運動の高次化理論」に基づいたものです。

※奈良県立奈良養護学校ホームページより引用

バナースペース

三重県立かがやき特別支援学校

草の実校

〒514-0125

三重県津市大里窪田町340番地5

TEL 059-253-2036

FAX 059-253-2061